Top 10 des lieux à visiter à Limoges

Cathédrale saint-étienne

Édifiée entre 1273 et 1888, la cathédrale Saint-Étienne articule un chœur gothique flamboyant, une nef rayonnante et un transept roman plus ancien. La voûte en ogives culmine à 31 m et abrite des vitraux des XVe et XVIe siècles représentant saint Martial et sainte Valérie. Au pied du jubé Renaissance sculpté en 1530, une crypte romane constitue un vestige rarissime du XIe siècle.

L’édifice se visite librement de 9 h à 18 h du lundi au samedi et à partir de 11 h le dimanche ; l’accès reste gratuit, condition qui facilite l’observation méthodique des chapiteaux et des cuves baptismales polychromes. Les liturgistes soulignent le récent réaménagement du chœur, tandis que les historiens saluent la restauration de la statuaire funéraire menée depuis 2021.

Gare de limoges-bénédictins

Inauguré en 1929, le bâtiment imaginé par l’architecte Roger Gonthier marie béton armé et calcaire fin pour composer une silhouette emblématique : dôme sur tambour octogonal, campanile de 67 m doté de quatre horloges avancées de deux minutes et hall recouvert de vitraux illustrant la vallée de la Vienne. Le décor sculpté, œuvre d’Henri-Frédéric Varenne, associe pampres, faunes et wagons stylisés.

Reconstruite après l’incendie de 1998, la verrière conserve aujourd’hui son programme iconographique originel grâce à un chantier exemplaire conduit par les Ateliers Duchemin. Des visites « Ville d’art et d’histoire » analysent la charpente métallique rivetée et les tunnels voyageurs, tandis qu’un trajet en locomotive à vapeur vers Eymoutiers restitue le réseau régional des années 1950.

Musée national adrien dubouché

Relevant aujourd’hui du ministère de la Culture, le musée national Adrien Dubouché rassemble 18 000 pièces retraçant l’évolution de la céramique depuis l’Antiquité. Le parcours souligne la transition du kaolin asiatique aux pâtes tendres européennes, avant de consacrer un vaste plateau aux productions locales introduites dès 1771.

L’institution expose environ 5 000 œuvres sous lumière contrôlée pour préserver la luminescence des émaux au plomb. Elle ouvre chaque jour sauf mardi, de 10 h à 12 h 30 puis de 14 h à 17 h 45 ; l’entrée devient gratuite le premier dimanche du mois, ce qui incite chercheurs et familles locales à tester les nouveaux dispositifs tactiles décrivant la pyroplasticité.

Quartier de la boucherie

Situé sur un promontoire dominant l’ancien port fluvial, le quartier de la Boucherie conserve une trame parcellaire médiévale où maisons à colombages, bancs d’abattage et aires de séchage dessinent une micro-géographie vivante. La chapelle Saint-Aurélien juxtapose façade baroque et nef gothique courte, dépôt précieux de reliquaires en bois doré.

Chaque 17 octobre, la Frairie des Petits Ventres suspend la circulation automobile ; étals de girot, boudin aux châtaignes ou flognarde envahissent la rue, offrant un terrain d’étude pour l’histoire des pratiques bouchères. Des visites estivales mettent en scène la collecte de boyaux et les règles de la corporation.

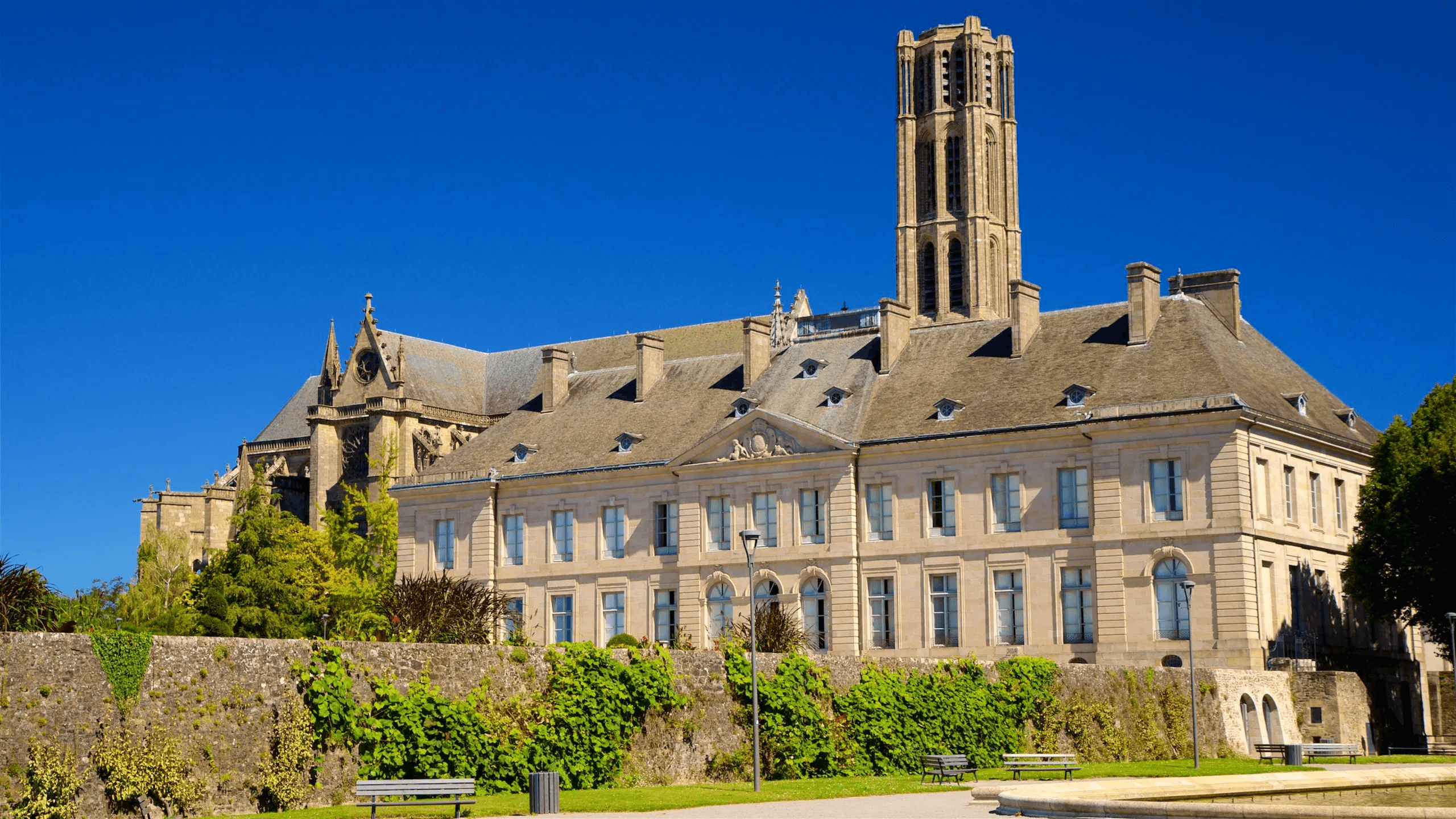

Musée des beaux-arts

Installé dans l’ancien palais épiscopal jouxtant la cathédrale, le musée des Beaux-Arts se déploie autour de trois axes : l’émail médiéval, la peinture du XVIIe au XXe siècle et une section archéologique dominée par la mosaïque d’Oradour-sur-Glane. Pour 2025, l’exposition « Making Modern : 1925-2025 Limoges et les Arts décoratifs » offre une relecture de l’Art Déco.

Les salles, climatisées à hygrométrie régulée, proposent des cycloramas comparant pastels de Suzanne Valadon et huiles de Renoir, tandis que la loggia ouvre sur les terrasses du jardin de l’Évêché, panorama utile à l’étude de la topographie ecclésiastique.

Jardin de l’évêché

Ce jardin botanique en terrasses abrite plus de 1 200 taxons répartis par familles, illustrant les étages biogéographiques européens. Les bassins à nymphéas filtrent le ruissellement de la cathédrale, créant un microclimat propice aux fougères subtropicales. Des panneaux en acier émaillé décrivent la photosynthèse et le transport du phloème.

Du 14 février au 8 mars 2025, l’installation Odyssée Lumineuse aligne plus de 800 sculptures rétro-éclairées. Les LED de cinquième génération limitent la radiance bleue, question centrale dans les protocoles d’observation des pollinisateurs nocturnes.

Pavillon du verdurier

Construit en 1930 comme hall frigorifique pour l’export de viande, le Pavillon du Verdurier affiche un parement en béton bouchardé décoré de mosaïques marines conçues par Francis Chigot. Sa rotonde, coiffée d’un lanterneau polygonal, garantit un éclairage zénithal constant.

L’événement « L’art dans tous ses états » programmé du 7 au 20 juillet 2025 réunit un collectif d’artistes autour de la thématique matière et territoire, tandis que des ateliers publics analysent la compatibilité entre matériaux frigorifiques d’origine et normes muséographiques actuelles.

Halles centrales

Achevée en 1889, cette halle métallique repose sur une charpente rivetée rappelant l’esthétique de Baltard, avec remplissages en verre cathédrale soufflé. Le pavillon occupe l’empreinte de l’ancien couvent des Visitandines, réaffecté dès la Révolution pour accueillir un marché couvert régulé par le poids-public municipal.

Ouverte du mardi au dimanche (7 h-13 h puis 7 h-15 h), la structure accueille chaque deuxième vendredi du mois les Nocturnes des Halles, soirée où les étaliers revisitent tapas limousins au rythme de fanfares afro-caribéennes.

Four des Casseaux

Vestige majeur de l’industrie porcelainière, le Four des Casseaux combine un four bouteille Hoffmann de 1904, trois galeries de chauffe et l’ancien laboratoire d’analyses des établissements Haviland. Les briques réfractaires offrent une inertie thermique étudiée par l’École nationale supérieure de céramique industrielle.

Du 17 avril au 31 octobre 2025, l’exposition « Limoges Art Déco 1925/2025 » réunit une centaine de pièces présentées lors de l’Exposition internationale des Arts décoratifs de 1925, complétées par des créations contemporaines anticipant les contraintes énergétiques des fours industriels à micro-ondes.

Parc victor thuillat

Situé au nord-est de l’hypercentre, le parc Victor Thuillat occupe 14 hectares aménagés dans le goût paysager anglais de la fin du XIXe siècle. Une rivière dérivée du ruisseau de Mazelle s’y écoule parmi un taxodium, un séquoïadendron et une aubépine âgée de 250 ans.

En 2024, la municipalité a installé une station d’observation des lépidoptères diurnes afin de mesurer l’impact des îlots de chaleur ; les premiers relevés confirment la présence stable du citrin, indicateur de milieu frais. Des jeux pour enfants et un terrain de boules complètent l’offre de détente, tandis que les bancs recouverts de schiste graphite réduisent la température d’assise lors des canicules d’août.